今回は、ふるさと納税を利用された方に向けて、「確定申告(還付申告)が必要な場合」と「確定申告書の作成方法」について分かりやすくご紹介します。

通常、ふるさと納税を利用された方は、ワンストップ特例制度を活用することで確定申告を行う必要はありません。

しかし、以下の条件に該当する場合は確定申告が必要となります。例えば、

- 年間に6自治体以上に寄付を行った場合

- ふるさと納税以外の控除(医療費控除や住宅ローン控除など)を申請する場合

- 自営業や副業で一定額以上の収入がある場合

確定申告を行わないと、寄付金控除を受けられず、結果的に家計への負担が増える可能性があります。

寄付金控除額は数万円から数十万円にもなるため、忘れずに正しい手続きを行いましょう。

また、2024年度分からの税制改正により、一部の電子申告手続きや控除額に関する要件が変更されています。

最新の情報を基に正しく手続きすることが重要です。

本記事では、確定申告が初めての方でも迷わずに進められるよう、ステップごとに解説しています。この記事を参考にして、確定申告書をスムーズに作成してください。

ワンストップ特例制度とは

簡単に言うと、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄付金控除を受けられる便利な制度です。

本来、ふるさと納税で寄付金控除を受けるには確定申告が必要ですが、この制度を利用することで確定申告が不要になります。

利用するための条件

ただし、ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

- 確定申告をする必要のない給与所得者等であること: もともと確定申告をする必要のない方が対象です。例えば、給与所得のみで、他に所得がない方などが該当します。

- 1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること: 同じ自治体に複数回寄付しても、1自治体としてカウントされます。6自治体以上に寄付した場合は、確定申告が必要になります。

- 寄付時に各自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すること: 後述するように、申請書の提出が必要です。

申請手続き

ワンストップ特例制度を利用するには、以下の手続きが必要です。

- ふるさと納税を行う: 通常通り、ふるさと納税サイトなどを利用して寄付を行います。

- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を入手する: 申請書は、寄付先の自治体から送付される場合や、自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。ふるさと納税サイトによっては、オンラインで申請できる場合もあります。

- 申請書に必要事項を記入し、本人確認書類とともに寄付先の自治体へ提出する: 申請書には、氏名、住所、寄付金額などを記入します。本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証などのコピーを添付します。

- 提出期限は、寄付をした翌年の1月10日(必着)です: 期限を過ぎると、確定申告が必要になりますので、注意が必要です。

申請後の変更について

申請後に住所や氏名などに変更があった場合は、「変更届出書」を寄付先の自治体へ提出する必要があります。この変更届出書の提出期限も、寄付をした翌年の1月10日(必着)です。

重要な注意点

- オンライン申請が可能な自治体も増えています: 手続きがより簡単になっている場合があるので、寄付先の自治体のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。

- マイナンバーカードがあると便利です: 本人確認書類として利用できるほか、オンライン申請の際に必要な場合もあります。

ワンストップ特例制度申請方法

| 必要書類 | ①寄附金税額控除に係る申告特例申請書 |

| ②本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) | |

| 提出先 | 寄附先の自治体 |

| 提出方法 | 郵送または持参 |

| 提出期限 | 寄附をした翌年の1月10日 |

注意事項:申請書は寄附をするごとに郵送する必要があります。

同じ自治体への寄付であっても複数回寄附した場合は、その回数に応じて申請書を提出する必要があります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書は以下、総務省のページからダウンロードすることが出来ます。

ふるさと納税 確定申告が必要な方

ふるさと納税を利用された方で、以下の条件に該当する場合は、確定申告が必要です。必要な手続きを忘れないようご注意ください。

1. 寄附をした自治体数が6自治体以上の方

ふるさと納税では、控除上限金額の範囲内であれば、複数の自治体に寄附することが可能です(※上限を超える寄附も可能ですが、超過分は控除対象外となります)。

しかし、ワンストップ特例制度の適用が可能なのは寄附先が5自治体までとされています。

そのため、6自治体以上に寄附をした場合は、確定申告を行う必要があります。

なお、寄附する自治体数に制限はありませんが、ワンストップ特例制度を受けるために提出した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が受理されていても、6自治体以上の場合は確定申告が必須となります。

2. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出できなかった方

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄附をした翌年の1月10日までに自治体へ提出する必要があります。

この期限を過ぎてしまった場合、寄附先が5自治体以下であっても確定申告を行う必要があります。期限が過ぎてしまった方は、必ず確定申告書を作成してください。

3. 医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除申請が必要な方

医療費控除や住宅ローン控除など、他の税額控除を申請する場合は、ふるさと納税の控除も併せて確定申告する必要があります。

この場合、ワンストップ特例制度を利用しているかどうかにかかわらず、必ず確定申告で手続きを行ってください。

4. 個人事業主や複数所得がある方

以下の条件に該当する方は、元々確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度を利用することができません。

- 個人事業主

- 不動産所得や株式取引の所得がある方

- 2か所以上から給与を受け取っている方

この場合、通常の確定申告に加えて、ふるさと納税も一緒に申告してください。

ふるさと納税 確定申告書作成 事前準備

- 寄附金受領証明書

- 源泉徴収票

- マイナンバーカード(本人確認書類)

- 還付金受取口座番号

- 印鑑(提出方法による)

準備するものは、一般的な確定申告と同じですが、ふるさと納税をされる方は、寄附金受領証明書が必要となります。

確定申告書作成コーナー ふるさと納税入力まで

国税庁:確定申告書作成コーナー

今回は、ウェブ上で確定申告書が作成できる、確定申告書等作成コーナーを使用します。

どなたでも簡単に確定申告書を作成することが出来ますので、こちらをご利用になられることをお勧めします。

ふるさと納税の入力

所得控除の入力

所得控除の入力画面からご説明させて頂きます。

画面を下にスクロールします。

「ふるさと納税などの寄付をした方」欄にある「寄付金控除」の部分をクリックします。

「寄付金受領証明書等の入力」画面が表示されますので、「証明書等の内容を入力する」をクリックします。

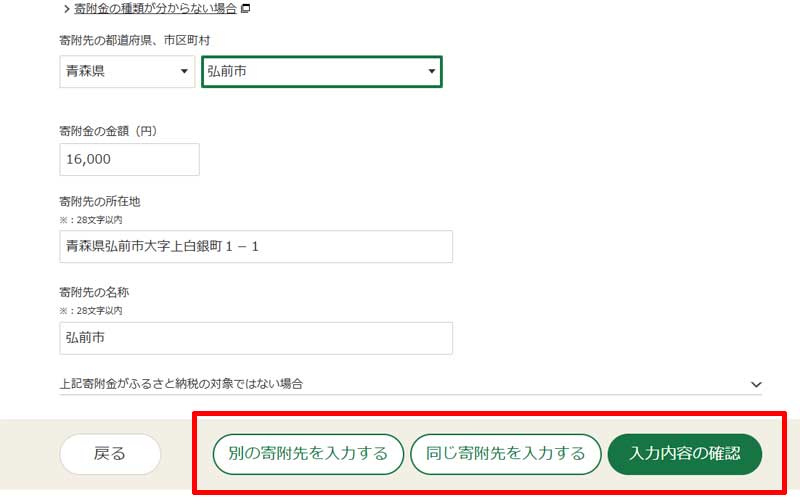

寄附金受領証明書等の入力

「寄付金受領証明書等の入力」画面が表示されます。

ふるさと納税の金額はここで入力することになりますので、空欄を埋めて行きましょう。

① 寄附年月日

寄附をした日付を入力してください。

※ ウェブサイトで注文(寄附)をした日ではなく、寄附金受領証明書に記載されている日付を正確に入力しましょう。

② 寄附金の種類

プルダウンメニューから「都道府県」または「市区町村(ふるさと納税)」に対する寄附金を選択してください。

③ 寄附金の金額

寄附金の金額を記入します。証明書の記載内容に従って、正しい金額を入力してください。

④ 寄附先の所在地・名称

寄附先の「都道府県」と「市区町村」は、②で選択した内容が自動入力されていると思います。入力内容に誤りがないか確認してください。

続けて別の寄附を入力する場合は、「別の寄附先を入力する」、または「同じ寄附先をもう1件入力する」をクリックしてください。

すべての入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリックします。

入力内容の確認

入力した内容に間違いがなければ、「入力終了」をクリックします。

「寄附金控除」の欄に、「入力あり」と表示されていれば、手続きは終了です。

これ以降の入力方法については、確定申告書作成コーナーについて書かせていただいた、別記事をご参照ください。

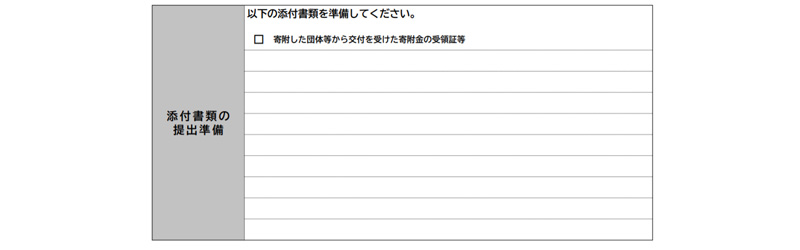

添付書類

確定申告書を印刷すると提出に必要な書類が記載されています。

今回の場合であれば、上記の書類が必要になりますので、持参・郵送に関わらず確定申告書と一緒に提出してください。

注意事項

寄附金の入力件数が多い場合

寄附金の入力件数が多い場合は、まとめて入力することが可能です。

ふるさと納税が10件あった場合、10件分の金額をまとめて入力することも可能です。

(5000円が10件を50.000円として入力)

但し添付する寄附金受領証明書は10件分必要ですのでご注意ください。

まとめ

ふるさと納税の確定申告は、寄附金受領証明書があれば比較的簡単に行えます。

本記事を参考に、正しく手続きを行い、控除をしっかり受けましょう。

不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

この記事が、ふるさと納税の確定申告に関する皆様の疑問解消に役立てば幸いです。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

コメント